Resulta difícil imaginar un tiempo en que el espacio se manifestaba al hombre no simplemente como extensión, como algo comparable bajo una unidad de medida, sino como algo cualitativamente definido y mediado por la manifestación de lo divino. Frente al Caos primordial que perseguía al hombre primitivo, la ciudad –elevada en tiempos de tribus y mitos– logró conquistar un espacio propiamente humano: un espacio determinado por la presencia de lo sagrado. Escribe María Zambrano:

En el principio era el delirio; el delirio visionario del Caos y de la ciega noche. La realidad agobia y no se sabe su nombre. Es continua ya que todo lo llena y no ha aparecido todavía el espacio, conquista lenta y trabajosa. […] Lo primero que se precisa para la aparición de un espacio libre, dentro del cual el hombre no tropiece con algo, es concretar la realidad, en forma de irla identificando; de ir descubriendo en ella entidades, unidades cualitativas.1

Si el mito es, en su manifestación esencial, la forma de afrontar y negociar nuestro exilio, nuestra condición de extranjeros en este mundo, entonces la ciudad desacralizada nos ha lanzado de regreso al destierro. Estamos, en este sentido, como el hombre primitivo, perdidos entre formas hostiles que nos rebasan. La realidad de nuevo ha perdido su nombre. La diferencia –claro está– radica en que nosotros hemos construido nuestro propio laberinto.

No es trivial que dos de los artículos que incluimos en el presente número –“Jacques Austerlitz y el laberinto”, de Adrián Soto, y “Pericles y el destino de Occidente”, de Javier Martínez Villarroya– inicien con menciones del laberinto. De la antigüedad hasta nuestros días, el laberinto ha marcado nuestra condición. El modo en que lo enfrentamos, sin embargo, ha cambiado radicalmente. Si antes “la intención de andar el laberinto no consistía tanto en escapar de él, como en acceder a su centro a través de un proceso iniciático”, como escribe Adrián Soto, ahora se concibe como una prisión de la cual hay que huir. Pero “del laberinto nadie sale”, nos dice Martínez Villarroya. Habiendo abandonado la aceptación del laberinto y de la trascendencia que su camino ofrece, hemos pretendido hundirlo bajo nosotros. Igualar todo espacio bajo una misma ley, eso es lo que ha querido Occidente; acabar con todo espacio esencialmente distinto para erigir lo civilizado: “La igualdad ante la ley, continúa Martínez Villarroya, es un concepto inseparable del de imperio, del de imperio ontológico que no admite más que una dimensión de la realidad”. Si hay alguna trascendencia que ofrece la impenetrable red de imágenes y mensajes que nos envuelve en la actualidad, ésta viene en la forma de mercancía y espectáculo, la forma privilegiada por nuestro sistema económico y político.

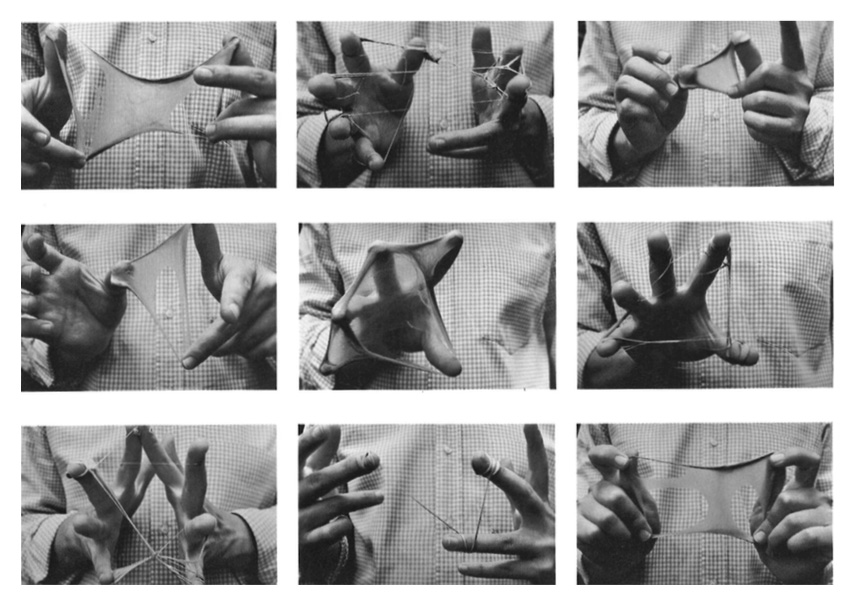

Jorge Brozon, de la serie Manipulación, 2012.

La ciudad moderna se nos revela, pues, como un espacio normativo que determina, ya sea implícita o explícitamente, las posibilidades de experiencia de sus habitantes. Parece perogrullada, pero cabe resaltarlo: la ciudad –sus formas arquitectónicas y sus plazas públicas, sus vialidades y las leyes que la rigen– es un fenómeno esencialmente político. Siguiendo a Guy Debord, Emilio González Coya nos dice en “Urbanismo, capitalismo” que “El proyecto de urbanización comporta la emergencia de una psicogeografía que estructura un reparto específico de lo sensible, y determina la condición de posibilidad de ciertas subjetividades políticas urbanas”.

Si antes era la manifestación de lo sagrado aquello que guiaba la comprensión y transformación del espacio, ahora parecen ser las distinciones de clase y la especulación financiera quienes rigen nuestras ciudades. Los signos distintivos de la ciudad contemporánea bien pueden ser la segregación y el emplazamiento. Continúa Emilio González Coya: “La reconfiguración del espacio público hizo de la ciudad una mercancía, sujeta a la posibilidad de comprar ‘un modo de vida’. […] El resultado ha sido la fragmentación espacial de la ciudad en ‘microestados’, dividida en partes separadas y autodeterminadas por el poder adquisitivo de sus integrantes”. Así, siguiendo a Bernardo Secchi, Javier Yoltic Medina nos dice: “En un mundo de creciente desigualdad la injusticia social deriva en injusticia espacial”.

Las relaciones espaciales que han generado nuestros proyectos de urbanización se revelan, la mayoría de las veces, como mecanismos para perpetuar la dominación de clases y la exclusión. ¿Es posible hacer algo ante tal situación? Hay quienes afirman que la ciudad ha caído ya, pues su caída ha coincidido con el hundimiento de la civilización: “La ciudad, dice Martínez Villarroya, se fundó en el tiempo del mito, y cayó en el tiempo del mito de la razón”. De modo que nos queda únicamente reconocer el derrumbamiento de la ciudad y abandonarla. Pero quizá dentro de la ciudad misma existe la posibilidad de abrir espacios que efectivamente anulen dichas relaciones dominantes. Tal es la alternativa que, siguiendo a Foucault, explora Héctor Eduardo Chávez en “Contra-emplazamientos”. Frente a la utopía, que plasma lo ideal en un espacio inalcanzable, la heterotopía: ese “espacio donde el resto de los espacios, el resto de los emplazamientos, son criticados, anulados y extrapolados”.

1 Zambrano, María, El hombre y lo divino, México, 2012, Fondo de Cultura Económica, pp. 29-30.