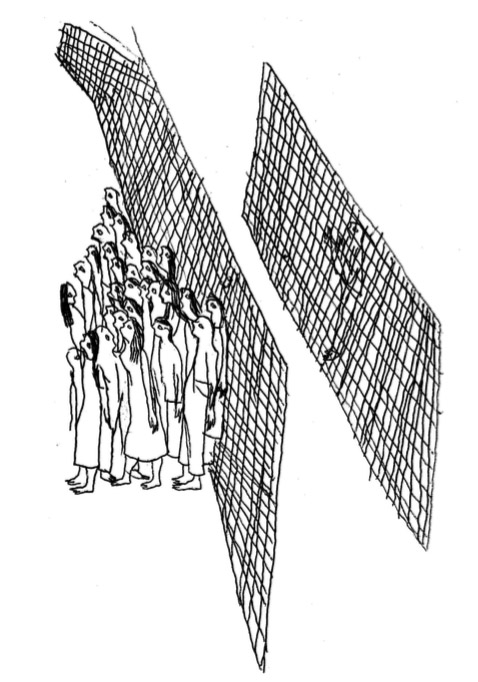

Siempre quise ser uno de los suyos. Al verlos moverse de un lado al otro con sus camisetas rojas, sentía una emoción inexplicable y al mismo tiempo una gran incertidumbre. Nunca supe exactamente cuál era su tarea. Todas las mañanas, a las 7:30, aparecían en la plaza central. Yo los observaba desde mi balcón mientras tomaba mi café matutino. Nunca logré identificar de dónde llegaban; simplemente, en un pequeño lapso de distracción, ya estaban ahí. Bastaba mirar unos segundos al reloj, observar a un perro que paseaba junto a su dueño o meterme en la casa para resguardarme del viento para que los hombres se encontraran en el centro de la plaza. Tampoco supe nunca cuántos eran exactamente. A veces parecían ser cientos, en otras ocasiones se percibían sólo unos cuantos. En cuestión de segundos daba la impresión de que se multiplicaban y luego se volvían a reducir.

Había perdido la cuenta de cuántos días me había sentado a mirarlos, pero esa mañana fue distinto. Por primera vez me rehusé a salir a mi balcón. Al terminar de asearme, bajé directamente las escaleras y salí del pequeño edificio donde vivía. Al doblar a la izquierda, en la calle que me sacaba de la plaza central, escuché que una voz me llamaba. Me di la vuelta al instante y comprobé que la voz venía del centro de la plaza. Caminé hacia ella. No comprendía exactamente lo que decía, parecía ser otro idioma. Cuando creía estar más cerca de la voz, ésta se movía de lugar; yo la seguía hacia donde mi tímpano alcanzaba a percibirla, como hipnotizado. La voz cesó en una fuente. Lentamente me fui asomando a su interior. Primero alcancé a ver mis ojos, mi nariz, mi boca y, por debajo del cuello, mi camiseta roja. Las voces no habían venido de ningún lado más que de mi cabeza y yo era, desde tiempo indefinido, parte de ellos. Ahora estoy condenado a vagar sin rumbo mientras otro hombre me observa desde su balcón.