Ruido

El ruido. El ruido es imparable. El ruido es necesario. Yo nací con ruido. Y crecí con ruido. Con el de mi madre cantándome. Con el de mi padre hablándome de libros, con el de mi hermana incitándome a leer El cantar de Roldán. Con el de la otra, desbordando histeria. Con el de mis amigos. Con el de mi adolescencia. Con el de mi angustia y la de otros. Con el de las protestas en La Habana. Con el de los aviones. Con el jajaja de Facebook. Con el tilín del WhatsApp, con el de los debates filosóficos en la universidad. Y ahora, también, con el de mi sistema de audio. Y con el de la música de mis vecinos. Y con el del cigarro cuando se va quemando. Y con el del incienso. Y con el de las velas que prendo. Y con el de los paquetes de pastillas que abro. Y con el de las visitas a mi departamento. Y con el de los bares. Y con el de la masa orteguiana. Y con el ruido del Zócalo. El de Puebla.

Yo vivo rodeada de un ruido, un ruido exterior. Yo vivo con él. Y vivo pendiente de él. Porque ese ruido superficial, fútil y banal, es mi creencia. El ruido es mi dios. Mi Dios, que grita mucho.

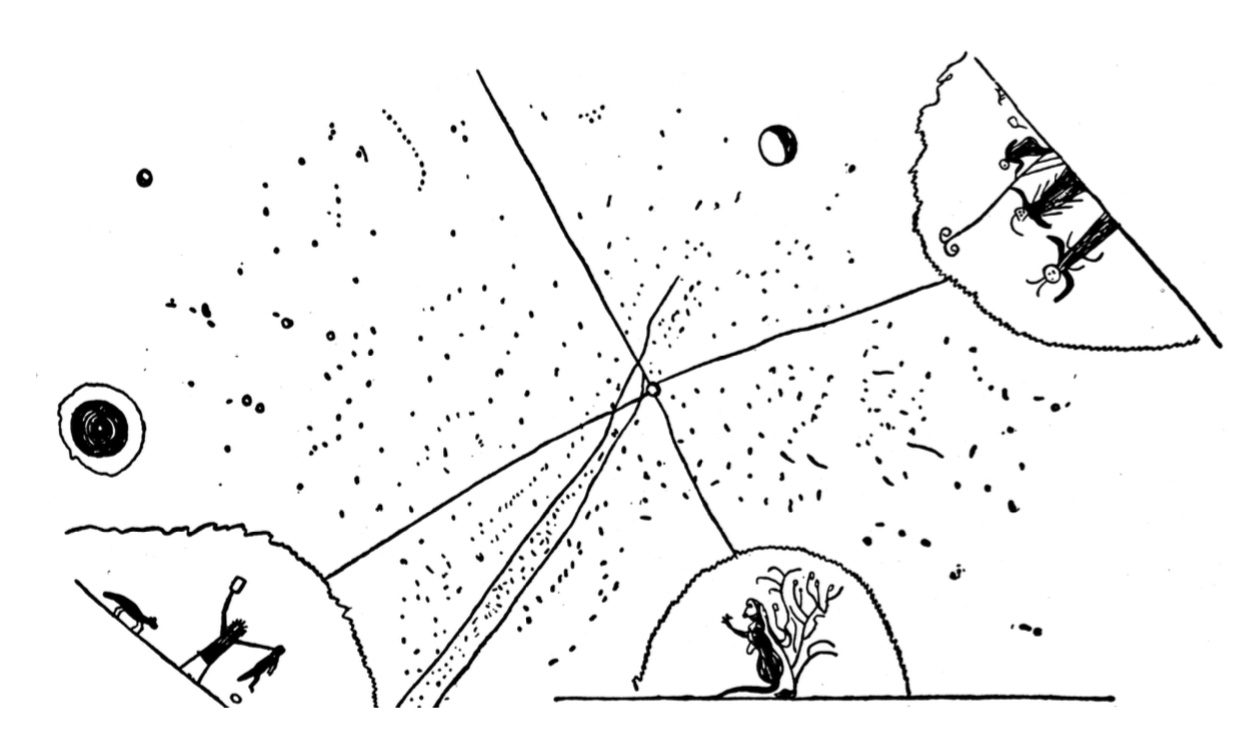

Dibujo Chukchi, La estrella polar, eje del mundo, Siberia.

Yo tengo un amigo…

Hablar del silencio es difícil para mí. Es un quasi absurdo en una sociedad tan bulliciosa. Una sociedad bulliciosa que desemboca en un ser bullicioso. Entonces me cuesta hablar de él. Me sorprendí cuando un amigo me comentó que está en una etapa de silencio. Un silencio que, supuestamente, lo pone en conexión consigo mismo. Que lo pone en contacto con su… ¿“yo”? ¿Qué “yo”?, me pregunté –valga la redundancia– yo. Igual no dije nada, no critiqué, no opiné. Me mantuve callada, respetando, precisamente, ese silencio (acompañado de la música a todo volumen que, por cierto, él me pedía). Luego me quedé pensando en eso. Y pensando en María Zambrano y en la necesidad que encuentra de llegar a ese punto medio de la cruz, donde salimos de la sociedad atorrante, gritona, enajenante, racional, iluminada, para descender al inframundo, a la oscuridad, al silencio, precisamente, que los antiguos –tanto orientales como occidentales– lograron encontrar y, mejor aún, llevar a la práctica, interiorizarlo realmente. No ese ficticio que la literatura y los manuales contemporáneos ponen en boga. No el silencio con música de fondo. Y ese punto medio, ese equilibrio, ese lugar donde la cruz se vuelve cruz; ese es el instante por el que tanto aboga la filósofa española. Donde el silencio oscuro y el ruido iluminado se entrecruzan. Desgraciadamente, leer tanto a Zambrano ha provocado en mí lo contrario: escuchar más, escuchar todo. Y, sobre todo, escuchar lo banal y que eso me llene y me inunde, de una manera “bonita”. En principio, me sentía frustrada en mi ejercicio zambraniano. Me consideré una mala estudiosa de su obra. Y una mala intérprete de toda la teoría origenista de la cual ella formó parte. Intenté aislarme. ¡Au revoir, ruido de mi vida! Y en algún momento logré abstraerme un poco (sólo un poco). Y pensé: “Uyyy, que ya encontraré mi ‘yo’, mi salvación, mi conexión con la divinidad”. Pero nada. Lo único que provoqué fue alejarme, incluso de mí misma, porque ese silencio aparente, forzado, fingido, lo que hizo fue volverme incrédula. No escuchar nada. Y de lo que se trata en estos momentos, cuando el ser se encuentre con y en lo divino, es, precisamente, de escuchar, de escuchar lo que ellos dicen.

En una sociedad como la nuestra, lo divino se comunica así. A través del ruido. Por eso las iglesias los domingos, y las campanas, y los rezos, y las oraciones a lo pater noster qui es in caelis. Y por eso también los cánticos y las bacanales en estado de delirio –época líquida, diría Bauman; tardomoderna, Chul Hang; de Homo Sacer, Agamben; y súper chida, según mis amigos de Facebook– se traducirían en la enajenación de la fiesta y del supuesto diálogo que no es tal. Esa es la primera relación con lo divino, al menos ahora: a través de una divinidad exterior.

Numquam minus solum esse quam cum solus esset

Es que está por todas partes. Ruido. Bulla. Sonido, que puede ser agradable pero termina convertido en ruido, precisamente por el exceso. Eso le respondería yo a Cicerón y su propuesta de que nos salgamos del foro y del jaleo de la multitud para quedarnos en la vida contemplativa, en la soledad del “yo”. La temporalidad en nuestro tiempo no da para más. No da para encontrar a nuestro “yo”. Ni siquiera para tener uno. No hay tiempo. Mi madre, quien es muy espiritual, metafísica, creyente y alejada de todo, que vive en una constante autorreflexión, no puede salirse de ese ruido. Desde el momento en que pasa una madrugada entera, en la calle, rodeada de más de dos mil personas, esperando a que el papa Francisco pase en su papamóvil, está rodeándose, está encantándose, está interactuando y siendo parte de ese ruido de la masa (religiosa, devota y también curiosa) que habla y habla, que se desespera, que toma fotos y que grita descontroladamente cuando pasa el papa y saluda. Este ruido de alguna manera funciona como legitimación de su fe, de su conexión con lo divino. En este caso, con el papa latinoamericano, representante de Dios. El hecho de que la gente esté allí, esperando; el hecho de que todos chillen como en un matadero (espiritual) torna real la conexión con esa otredad divina, que se traduce en la figura del señor Francisco, y que se traduce en toda una infraestructura publicitaria que sostiene que, para sentir a Dios, hay que estar ahí y comprar una estampa del papa. Amén. El que no fue porque “no necesita de esas cosas para sentirse en contacto con lo divino”, no evitará escuchar sobre eso al otro día. Escuchar el ruido en torno a la visita. Y ese ruido hace que, de cierta manera, se reconozca en los otros. Hace que su fe se legitime en los demás, ante la sociedad. Y, aunque no externe su opinión, hace que su existencia (en este caso, cristiana) se legitime ante los demás. Así ha ocurrido en cada país que ha visitado. Y en su discurso de fin de año. Y así también pasa en el islamismo y en las oraciones de los viernes. Y con el asceta que se va a vivir en medio del bosque, dentro del tronco de un árbol. El asceta encuentra su “yo” con el eco allá, a lo lejos, de la máquina que tala los árboles. Ruido, ruido de la multitud reflejado en una máquina. Así que el Numquam minus solum esse quam cum solus esset (“nunca se está menos solo que cuando se está consigo mismo”) es, en mi caso, una soledad conmigo misma que está ya musicalizada por la sociedad. La nueva divinidad.

El sacrificio

Una de las formas más legitimadas de acercarnos a lo divino es el sacrificio. Porque lo importante de que el hombre tenga una conexión con lo divino no es exactamente que sienta a ese otro ser superior a él y ya. De lo que se trataba –y se trata– es de que el hombre pida, ruegue, se arrodille, implore, por su supervivencia. Esa es la función de lo divino. En un primer momento, garantizar el mero hecho de vivir. Alejarse de la muerte, de la vulnerabilidad, del terror cósmico de Bajtín y, en última instancia, garantizar una vuelta o una iluminación, una luz para el alma que se desprende de la materia. Lo divino tenía que existir porque, de lo contrario, no se permanecía mucho en esta tierra. Hoy en día, como coincidirán varios autores, continuamos en la misma dinámica sacrifical. En igual necesidad de comunicación y dependencia con lo divino, pero esta vez sacrificamos a una divinidad llamada Estado, también llamada Mercado o Comunidad –“real” y “virtual”–, lo que nos ayuda a sentirnos menos vulnerables. Y seguimos luchando y suplicando y arrodillándonos, ante todos estos dioses, en pos de algo más importante que vivir: existir y validar nuestra existencia. Así que, definitivamente, necesitamos estar en contacto con la divinidad porque, de otra forma, no se existe; no se es funcional para la sociedad ni para el otro. Ergo, te conviertes en un excluido y, ergo plus, no puedes pagar la renta. Así que, en nuestro precioso siglo xxi, la relación entre el hombre y lo divino es incluso más fuerte: ya no sólo sacrificamos lo otro o al otro, sino que nos sacrificamos nosotros mismos, para que la divinidad nos acepte y nos considere parte de su grupo súper trendy.

Incluso yo diría más…

Lo más importante para mí, en estos momentos, no es sólo que me inunde el ruido divino de la otredad, sino también transmitir mi ruido. Porque si mi Dios hace ruido, yo también le hago ruido a él. De eso se trata la comunicación. Y, con los dioses, uno debe comunicarse. Por eso yo grito mucho. Y no sólo le grito a los otros, face to face, sino que también lo hago apretando un botón, el de share, en mi Facebook. Así transmito mi ruido, que se fusiona con el ruido de los demás. Un ruido colectivo. Y si quiero que mi grito, que mi bulla sea “auténtica”, respondo a la constante pregunta del divino Facebook: ¿Qué estás pensando? Entonces hago ruido a partir de lo que estoy pensando. Y mi ruido se torna más fuerte cuando agrego emoticons. Entonces sacrifico mis ideas, incluso me esfuerzo en pensar, para responder a la sagrada pregunta, en pos de garantizar automáticamente 15, 30, 45 minutos (o 24 horas) de existencia. Esos primeros segundos son el pater noster, las libaciones de leche y miel, la sangre del cabrito ante Hefestos, el puntapié que le doy a la chica virgen para lanzarla hacia el laberinto del Minotauro. Y luego, tras esos segundos en los cuales no existo aún, incluso ni siquiera respiro, pues siento el primer like. Entonces suspiro. Cierro la página y sonrío porque pienso, luego existo. Y, de paso, pongo música. Hay otros que, más desesperados que yo, no esperan tanto y de inmediato me escriben un mensaje pidiendo un like a su publicación. Esos sufren menos que yo. Se sacrifican igual, pero la validación de su existencia se consolida incluso más rápido. Se saltan la parte de la libación, la virgen y los cabritos.

Entonces, mi amigo y su silencio

Por momentos siento deseos de llamarlo y preguntarle: “¿Estás en tu silencio?”. Y si lo está, me gustaría preguntarle igual: “¿En cuál de los estadíos de tu silencio te encuentras? ¿En el exterior, en el interior, en el espiritual, en el psicológico, en el silencio que tiene permitido recibir llamadas?”. Pero no me atrevo, pues no entiendo eso del silencio asociado con lo divino. No lo entiendo, al menos no en mi “yo” interactuante, incluso ni conmigo misma. Quizás esa es su estrategia de conectarse con “lo superior”. Quizás él entiende todo esto diferente a como lo entiendo yo. Quizás, en mi caso, sea por el arrastre que traigo desde la infancia con el ruido, la bulla, los gritos. Esa idea fútil y banal, pero que penetra y penetra y se traduce en el ruido de las palabras dentro de mí, en la idea recurrente para escribir una novela. En el ruido del mar, que siempre lo tengo en la cabeza; en el de la cancioncita del vecino que se me queda grabada. Y este ruido –primero exterior, que luego se torna interior– vuelve como ouroborus, hacia afuera; se convierte en mi comprensión de lo que esa divinidad que hoy es el exterior quiere decirme. Entonces grito. Hago mucho ruido. Y le grito a cualquiera (a veces, incluso, a ese mismo amigo). Y luego me voy al Twitter y a Pinterest y sigo trasmitiendo mi ruido. Y luego al Facebook. Y luego, tras minutos de aguantar la respiración, aparece el primer like. Entonces inhalo, exhalo, sonrío y me siento feliz de existir. Y de saber que otros saben que existo. Y de que los dioses me quieren mucho. Me quieren bien.

Conclusión divina

He aquí mi estrecha y ruidosa relación con lo nuevo divino, en nuestra maravillosa sociedad.